濟寧如何治理這樣治理水環境

“一條大運河,千里碧水流。商船首尾銜,都過濟寧州。”山東濟寧,一座因水而興的古城,曾因“南通江淮,北達幽燕”,成為京杭大運河的咽喉要道,并由此延續了數百年的繁榮和鼎盛。濟寧境內河系水網縱橫交錯,是全省河網最密集、地表水面積最大的市,我國北方最大的淡水湖南四湖位于其中。

南水北調東線工程啟動后,作為此項工程的重要輸水通道和調蓄水源地,濟寧市抓住契機,舉全市之力防治流域水污染,使南四湖水質基本達到三類標準,境內8條省控主要河道條條見魚。

“不能再讓南四湖呻吟!”

狀似如意的南四湖又稱微山湖,由微山、昭陽、獨山、南陽四湖組成,地處魯、蘇、豫、皖四省接壤之處,橫臥在濟寧市境內。南四湖總面積1266平方公里,京杭大運河穿湖而過,四省注入南四湖的河流多達53條。冬日的南四湖碧波蕩漾,候鳥翔集,漁歌唱晚。

“現在的湖水已基本恢復到飲用水平了,可是以前,四面八方的污染廢水都往湖里涌。”微山縣微山島鄉黨委書記、鄉長滿光雨說。

滿光雨的話,在濟寧市環保局的一個短片上得到了佐證。拍攝于十幾年前的《南四湖在呻吟》,畫面觸目驚心,解說詞句句敲打著人們的心:

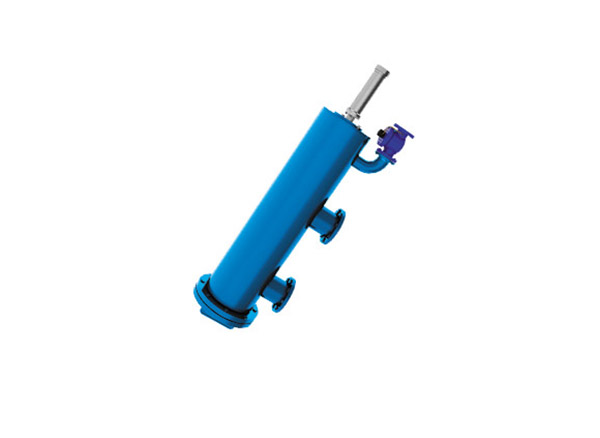

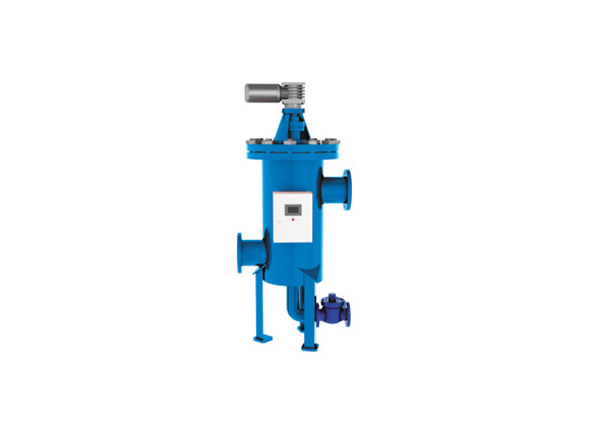

“上世紀70年代以來,工業廢水、生活廢水、醫療廢水、船舶廢水源源不斷流入南四湖。自清洗過濾器在工業中的應用廣泛53條河流沿河的排污企業達到4000多家,每天54萬噸工業廢水、14萬噸生活污水,間接或直接排入南四湖。幾年之間,16.5萬畝的水面被嚴重污染,日入湖有害物質達到218.2噸……”

嚴重污染破壞了南四湖的生態平衡,給微山、魚臺、濟寧郊區的農業生產和沿湖40萬群眾的生活帶來危害。污染造成土地板結,原來畝產1000斤以上的高產田,由于污水灌溉,畝產不足五六百斤。漁業和養殖業的損失更大。因污染,有些河流斷面已經無魚可撈。當地5萬多漁民,面對湖水卻飲水困難。

“不能再讓南四湖呻吟!”濟寧市委、市政府痛下決心,打響整治流域污染的硬仗。市里成立的水污染防治指揮部,由市委書記、市長共同任指揮長。這樣高規格的專項工作領導機構,在濟寧市是惟一的。

“觀念”與“利益”相博弈

要防治流域水污染,涉水企業首當其沖。近年來,濟寧市取締薯類加工和小淀粉生產企業320家,

關閉小蒜干加工企業137家、酒精生產線7條,淘汰造紙廠麥草制漿生產線14條,否決新上污染項目223個。

2007年,濟寧打破行業限制,率先在廢紙商品漿造紙、煤炭、火力發電和機械加工4個行業提出“零排放”的要求,對部分排污量大、影響斷面水質的重點污染企業,逐一落實停產治理、限制生產能力、關閉生產線等強制性措施。最后剩下的5條麥草制漿生產線,COD雖然達標排放,但污染負荷仍較重。2010年上半年,這最后5條生產線也被關閉。

可圈可點的數據背后,是一次又一次的艱難較量。濟寧所轄的多個縣工業基礎薄弱,一家造紙企業往往就是這個縣的財政支柱。關閉一條生產線,不僅企業效益受影響,政府的“口袋”也會癟下去。僅2010年關閉的5條麥草制漿生產線,就減少財政收入上億元。阻力由此而來:個別地方領導對污染企業下不了狠心,地方保護主義嚴重;少數企業環保守法意識淡薄,偷排偷放、超標排放等環境違法行為時有發生。“每治理一個污染項目,都是觀念與利益的博弈!”濟寧市環保局總工程師劉云廷感慨地說。

如今,保護水環境已成為濟寧廣大干部群眾的自覺行動。泗水縣是山東省扶貧開發工作重點縣,境內的造紙企業華金集團,每年上繳稅收占全縣財政收入1/3。該集團副總經理孔繁波說,為了保護水環境,企業不惜關閉落后產能,投入巨資治污。2010年6月,華金關閉年產8.9萬噸的麥草制漿生產線,并投入6000萬元改造設備,廢水排放量從原先的4.5萬噸降至2.5萬噸。

據統計,“十一五”以來,濟寧相繼投入116.2億元防治水污染,2010年再投資44.2億元,已到位29.3億元。

“治理大網”覆蓋所有流域

在濟寧,一張以“治、用、保”為主要內容的流域生態治理大網,覆蓋著所有流域。這張大網包括構筑安全防控體系,建設中水回用工程,抬高環境準入門檻,建設環湖生態帶等。

“我們在全市120多家涉水企業安裝了148臺水質在線自動監測設備,實行24小時監控,哪家企業偷排偷放、超標排放,都逃不過我們的眼睛!”濟寧環保監控中心王瑞強說。

濟寧在“十一五”的目標是建成12座城市污水處理廠,實際已建成14座,2010年又開始新建7座。鄒城市的污水處理廠中水已回用于鄒縣電廠,另有13座污水處理廠的中水回用工程將投用。

濟寧堅持先算、后審、再批的程序,把總量指標作為環評審批前置條件,用抬高準入門檻的辦法控制新增污染源。“哪個縣市區若要新上項目,這是絕對繞不過去的關口。”濟寧市污染物總量控制中心科長鄭麗珍說,“所有新建項目,先要根據環境容量計算允許企業污染排放量,確定控制量,再進行總量確認,如果總量指標不夠或沒有指標,而這個項目又非上不可,這個縣市區就必須關停并轉其他項目,騰出指標。”2010年以來,在濟寧市環保局審批的296個涉水項目中,有17項因環保問題被否決。

與此同時,濟寧規劃建設環南四湖大生態帶工程,綜合運用工程、技術、生態方法,優化湖濱帶產業結構,提高水體自凈能力,削減入湖污染負荷,修復受損濕地生態系統。

用嚴厲的制度約束人

濟寧治污還有兩招“殺手锏”:一是對重點企業實行領導包保責任制,出了問題對包保人實行行政問責;二是環保部門與金融機構聯手治理。

濟寧共有74家重點控制的水污染企業,這些全部被相關部門領導班子成員包保負責。如果發現超標排污行為,除了對包保人問責外,還要對企業停產治理、掛牌督辦、經濟處罰等。“2010年以來,全市已有29名干部因環保問題被問責,10多家企業被查處。”濟寧市紀委一位負責人說。

最嚴厲的處罰要算區域限批。濟寧市下屬有兩個縣排污總量指標沒完成階段目標,濟寧市環保局遂對兩縣實施涉水項目區域限批,“這意味著這兩個縣不能上任何涉水項目,這個處罰比處分、罰款更嚴厲!”市環保局副局長潘榮鈞說。

濟寧市環保局與中國人民銀行濟寧支行建立了環境信息共享制度。哪家企業環保做得好,可優先貸款;哪家企業上了“黑名單”,放貸時一票否決,凍結貸款。

- 上一篇:深思2010年頻繁發生的環境污染事故

- 下一篇:山西省污水處理向村鎮延伸